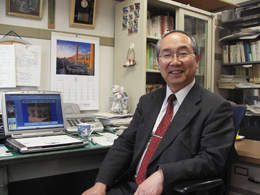

新潟大学農学部応用生物化学科 教授

大坪 研一(おおつぼ けんいち)

1951年 大分県中津市生まれ

東京大学理学部生物化学科 卒業 農学博士

鐘紡株式会社中央研究所

農林水産省北陸農業試験場品質評価研究室長

農林水産省食品総合研究所穀類特性研究室長

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

・食品総合研究所食品素材科学研究領域長

などを歴任

新潟大学農学部応用生物化学科 教授

東京農業大学客員教授

日本応用糖質科学会理事、DNA鑑定学会理事など

大分県で生まれて、すぐに東京の目黒にやってきた私でしたが、小さいころはかなり腕白だったようです。目黒といっても下町の方でしたから、毎日友達と三角ベース野球をやるような普通の子供だったと思います。小学校の高学年になると埼玉の川越に移りました。腕白だったわりにクラブ活動は小中高と器楽部で通しましたし、当時は星をながめて天文学者になりたいなどと考えるロマンチックなとこもありましたね。物理より、生物学のほうに興味があったので、大学は理学部生物化学科(物理化学を手段にしながら生物を解明する)の道に進むことになりました。

私は、新潟大学に来る最近まで長い期間を農林水産省管轄の食品総合研究所で働いてきましたから、日本の稲作農業を守り、食料を安全に確保する立場を担ってきたわけです。とくにコメは日本人にとって大切なエネルギー源ですから、年々消費量が低下していることに大変憂慮をしてきました。畜産物などが生産量を伸ばしているなかで、コメのような穀物も品質や機能を正しく評価するための科学的根拠を作り出すことが必要でした。また、その特性を見出すことでコメなどの消費を拡大し、食料自給率そのものを上げていかなければならないと考えて研究を続けてきました。最近では産官学の共同研究が活発になり、新形質米などの特徴を活用した加工技術の進歩が食品の新用途開発や様々な病気の予防などにつながっていく時代になってきました。そういう行政と企業の枠を越えた地域協力がこれからも益々発展して、中小食品企業などの新しい事業開発の可能性を引き出していく原動力になっていければと期待しています。日本だけでなく食糧問題というのは、世界の大きな重要課題として危機感をもって取り組んでいかなければならないテーマです。

私は、今回のシンポジウムでは違った分野の研究者同士が、社会貢献・国際貢献という立場で、日本からアジア、さらに世界へと食品研究の発展へと向かって相互協力しあえるような機会を生み出していただきたいと願っています。

| 趣 味: | 草野球、たまに将棋を楽しんだり・・というところでしょうか。 |

|---|---|

| 和歌山では: | 日本の食卓のルーツ(梅干、鰹節、味噌、醤油など)に出会いたいです。 |